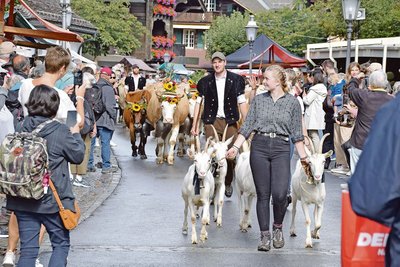

Ein Rätsel zum Start: Was hat die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (Unesco) mit einer Alphütte in den Schweizer Alpen zu tun? Vieles! Denn das Dossier «Alpsaison», wie der Schweizerische Verein für lebendige Traditionen das «z Bärg gehen» betitelt, wird aktuell von einem Gremium zur Aufnahme in das immaterielle Unesco-Weltkulturerbe geprüft. Dies sagt doch schon einiges über…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 4 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.