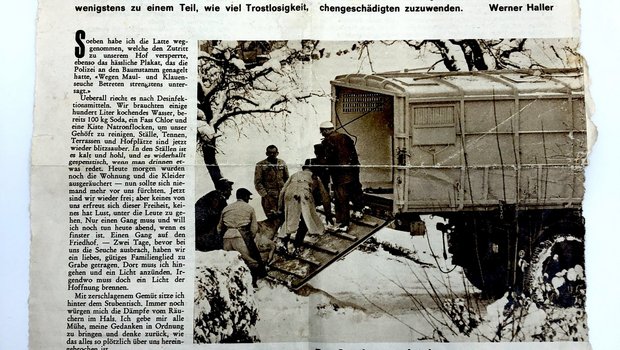

Es mag im Februar 1951 gewesen sein. Ich besuchte die 2. Klasse. Nach einem bitterkalten Januar brach im Stall einer Nachbarsfamilie die Maul- und Klauenseuche aus. Über das ganze Gebiet wurde sofort der Gemeindebann verhängt: Jeglicher Viehhandel war untersagt, Mitgliedern einer Bauernfamilie war das Überschreiten ihrer Grundstückgrenzen untersagt, und wir Bauernkinder durften die Dorfschule ab sofort nicht mehr besuchen. Die Milch von den einzelnen Betrieben wurde täglich zweimal gesammelt. Alle Klauentiere des von der Seuche befallenen Hofes wurden mit speziellen Seuchencamions abgeholt und notgeschlachtet.

Nur Stallarbeit und spielen

Für uns Bauernkinder brach eine paradiesische Zeit an. Täglich ausschlafen, keine Schule und selbstverständlich fiel auch der Kirchenbesuch am Sonntag aus. Ausser der täglichen Stallarbeit gab es auf einem Bauernhof im Februar nichts zu tun. Unsere älteren Geschwister, die auswärts arbeiteten, durften nicht mehr heimkommen. Sie fanden Unterkunft bei Verwandten und nahen Bekannten. So waren wir noch fünf Kinder daheim. Obwohl Vater und Mutter sich bemühten, uns sinnvoll zu beschäftigen, blieb viel Zeit zum Spielen, und die Tage flogen im Schnellzugstempo vorbei.

Der Schreibende

Toni Merki ist pensionierter Landwirt, liest jede Woche die BauernZeitung von A bis Z und hat im Leben viel erlebt.

[IMG 2]

Am Ende unserer Zufahrtsstrasse stellte der Vater einen alten Tisch auf und sperrte mit einer Obstleiter der Zugang zu unserem Heimet. Rings um den Tisch war Sägemehl gestreut, das mit einer Desinfektionslösung getränkt war. Ein Versuch, die Seuchenübertragung zu verhindern. Auf dem Tisch stand ein Korb, in den legte Mutter von Zeit zu Zeit einen Zettel, auf dem dringenden benötige Artikel aus dem Dorfladen aufgelistet waren. Zwei junge Burschen aus dem Dorf machten mit Ross und Wagen diese Besorgungen.

Das kleinliche Getue

Der Briefträger legte die Zeitung oder Briefe in diesen Korb. Welche Überraschung, eines Tages lag eine Postkarte im Korb, adressiert an mich, den Zweitklässler. Ein Mitschüler hatte sich wohl in der dezimierten Schulklasse gelangweilt und mir eine Karte geschickt. Darauf stand in ungelenken Buchstaben: «Komm bald wieder in die Schule. Liebe Grüsse Viktor.» Der Postbote hatte einen Zettel dazu gelegt, auf dem stand: «Karte ungenügend frankiert. Bitte 20 Rappen als Strafporto in den Korb legen.»

Tatsächlich war die Grusskarte nur mit einer Fünfermarke beklebt, das heisst, es hätte nur der Name des Absenders darauf stehen dürfen und kein ganzer Satz. Der Vater fand zwar «das kleinliche Getue» der Post «gschämig», aber anderntags lag ein 20-Rappenstück im Korb. Mutter verbot mir, Viktor je etwas von dem Strafporto zu sagen. Aber kaum waren wir wieder in der Schule, erzählte ich ihm brühwarm die ganze Geschichte. Viktor erzählte es seinen Eltern, und schon am nächsten Nachmittag fing mich Viktors Mutter vor der Schule ab und gab mir die 20 Rappen mit vielen Entschuldigungen zurück.

Was sollte ich damit machen? Daheim durfte ich davon nichts erzählen. Vorübergehend versteckte ich das «heisse Geld» in meiner Griffelschachtel. Und an der nächsten Dorfchilbi kauften Viktor und ich je zwei Chriesi, so hiessen damals diese roten, wie grosse Kirschen aussehenden Schleckkugeln. So fand die Geschichte mit dem Strafporto ein süsses Ende.