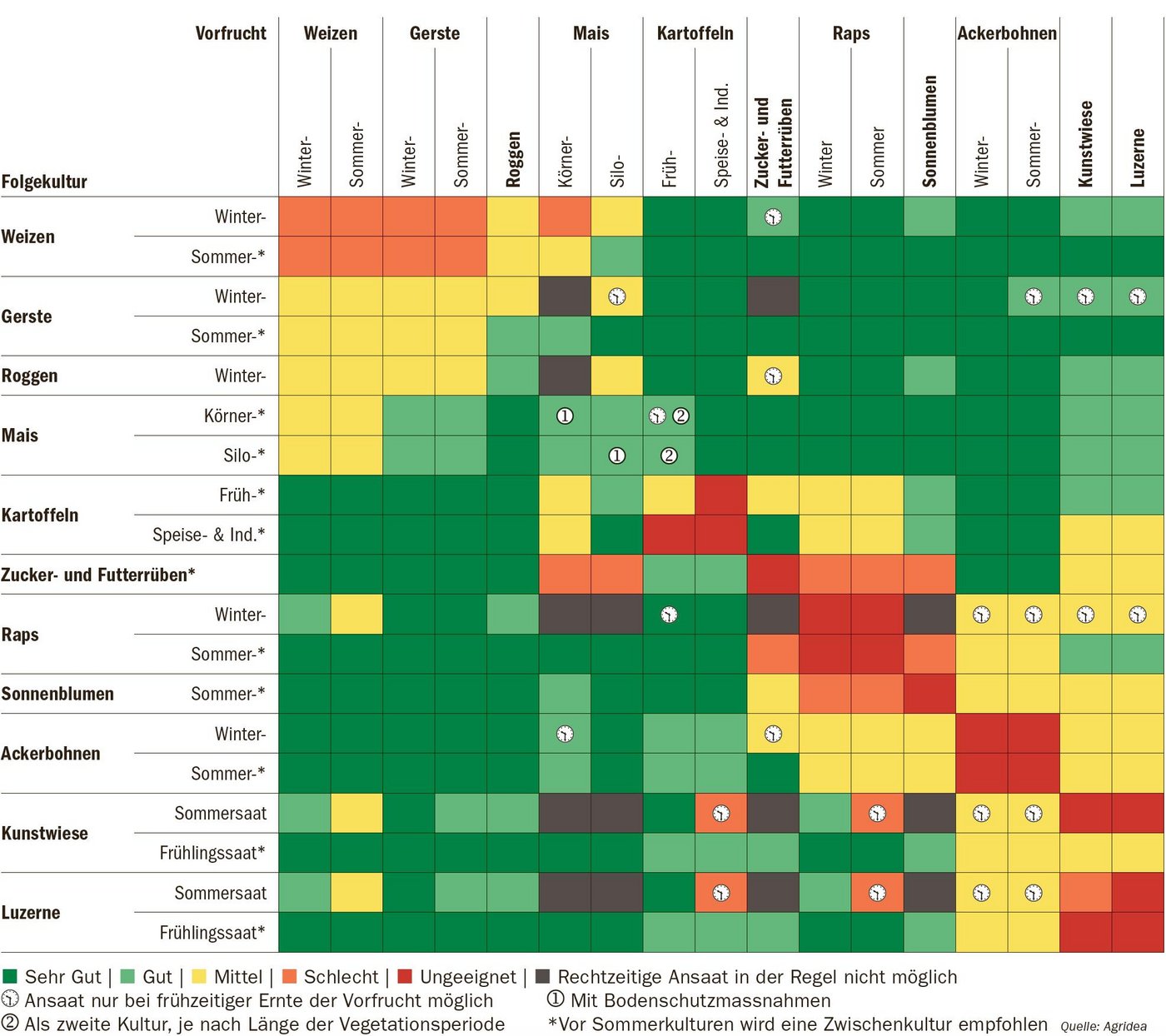

Eine erste Darstellung über den relativen Vorfruchtwert der Feldkulturen und deren möglichen Anteil in der Fruchtfolge wurde 1991 veröffentlicht. 1998 und 2005 folgten die revidierten Fassungen. Eine vierte Auflage wurde nun kürzlich von Experten der Agridea und Agroscope veröffentlicht. Wie schon in den vergangenen Fassungen bemängeln die Experten die spärlichen und uneinheitlichen Informationen zu diesem Thema in…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 4 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.