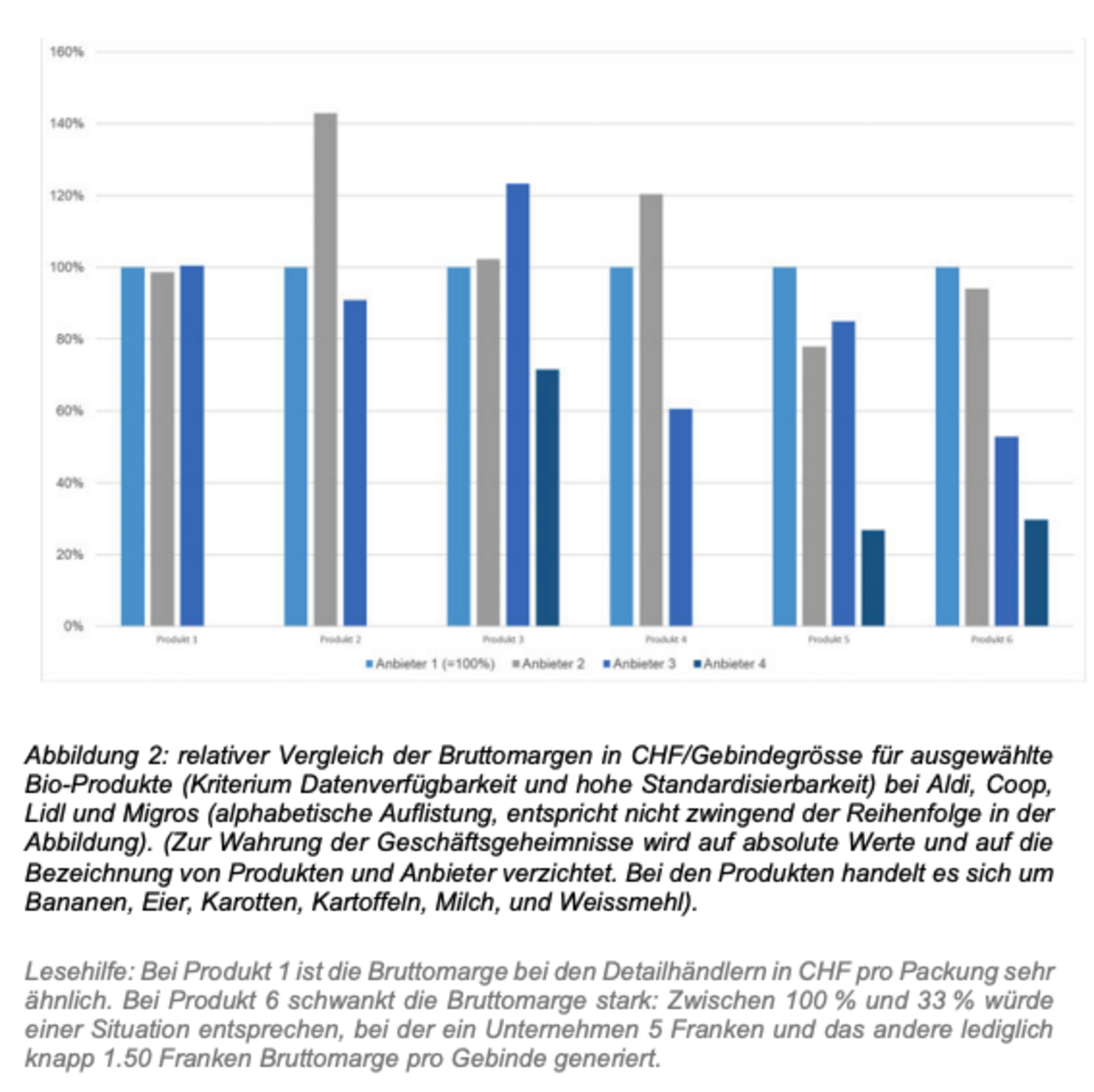

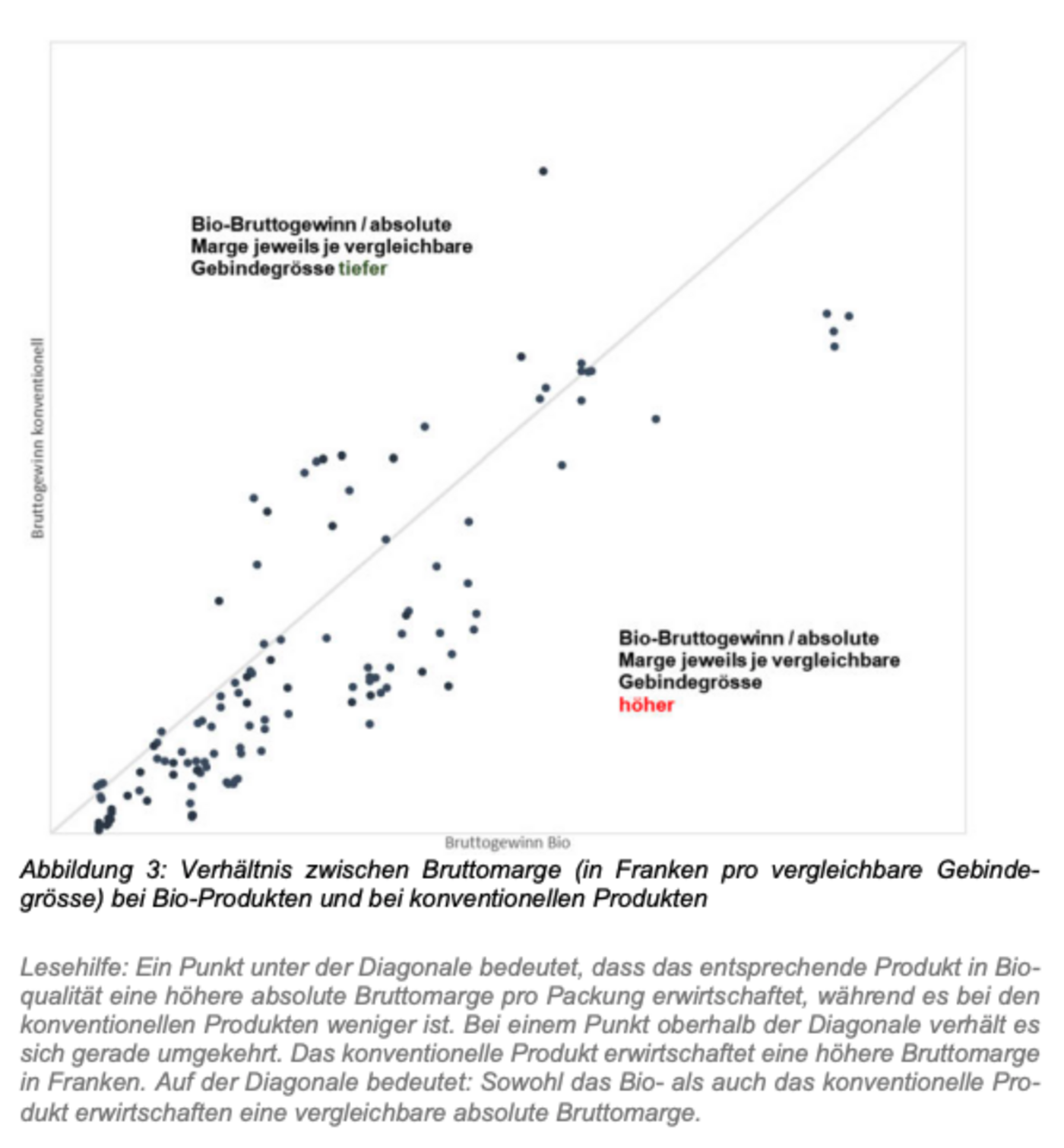

[REL 1]Über hohe Margen im Detailhandel reden viele – der Konsumentenschutz, der Schweizer Tierschutz (STS), die Medien – nur nicht die Detailhändler selbst. Sie geben eine Konkurrenzsituation als Grund für ihr Schweigen an und lassen Versuche der Offenlegung regelmässig auflaufen. Dabei scheint es im Schweizer Detailhandel gerade an Preiskampf zu fehlen: Preisüberwacher Stefan Meierhans sieht darin die Hauptursache…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 6 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.