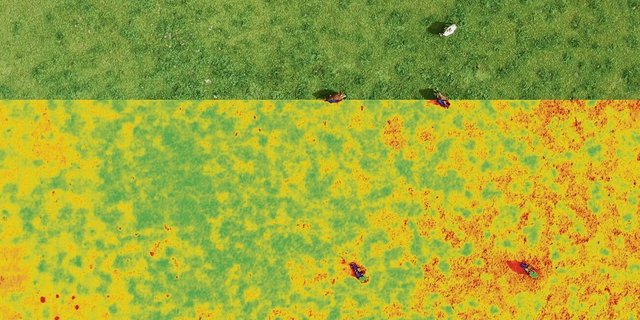

«Eine Drohne fliegen zu lassen, ist nicht schwierig», meint Ueli Sager. Er ist Inhaber sowie Geschäftsführer der Remote Vision GmbH in Herisau und beschäftigt sich seit 17 Jahren mit Drohnen. «Die diversen Abklärungen vor dem Einsatz fordern uns viel mehr.» Da der Himmel mit andern geteilt werde, gebe es gewisse Spielregeln, die beachtet werden müssen, so Sager. Der Drohnen-Profi gab am 23. März am landwirtschaftlich…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 6 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.