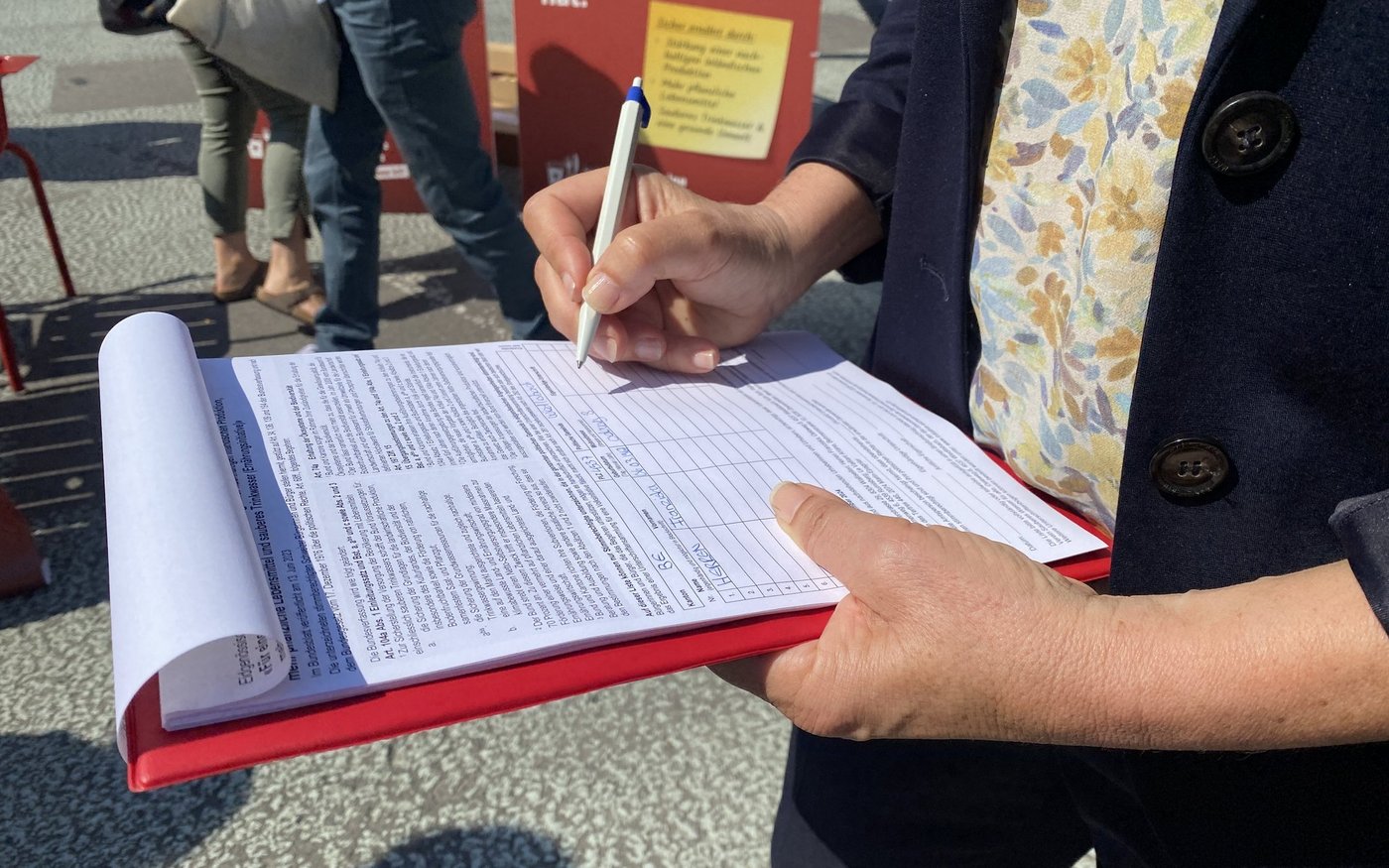

Heute versammeln sich Anhänger(innen) der neuen Initiative für eine sichere Ernährung auf dem Waisenhausplatz in Bern. Mit einem Appell zur «Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser» ruft Franziska Herren vom Verein «Sauberes Wasser für alle» zur Unterschriftensammlung auf. [IMG 2] Im Grunde genommen soll der Netto-Selbstversorgungsgrad (SVG) von…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 6 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.