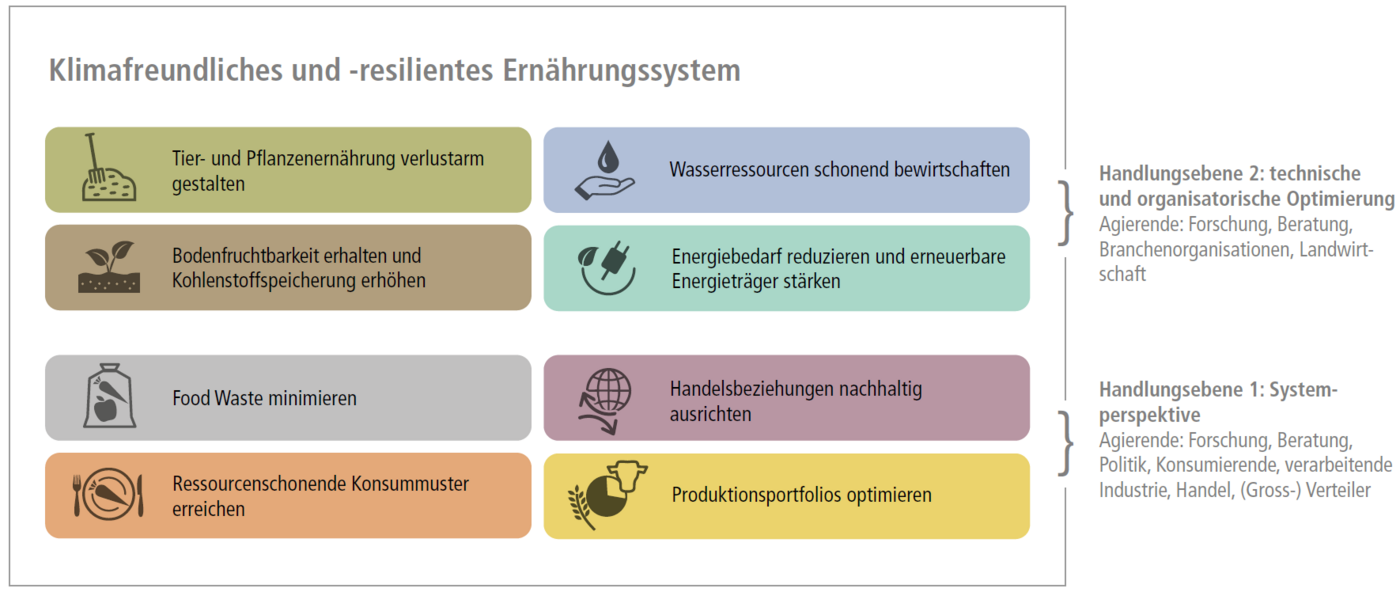

«Die Tierhaltung ist weiterhin wichtig, gerade für eine standortangepasste Nutzung des Graslands», betonte Christian Hofer. Der Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) erläutere an einer Medienkonferenz die Eckpunkte der neuen Klimastrategie Landwirtschaft und Ernährung 2050 (KSLE). Sie umfasst drei Oberziele (siehe Kasten) und einen Strauss von Massnahmen in den Stossrichtungen «Wissen erweitern»,…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 10 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.

1