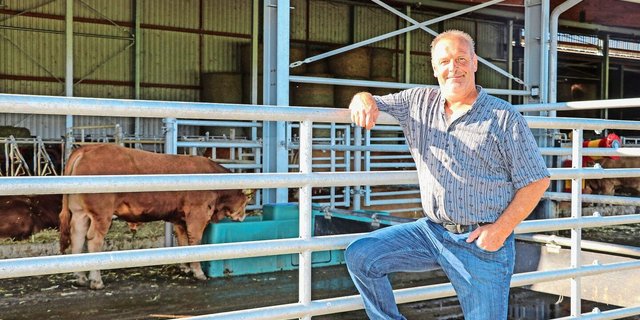

Es sei ein weiteres erfolgreiches, aber auch herausforderungsreiches Geschäftsjahr gewesen, sagte Präsident Mathias Gerber anlässlich der Vereinsversammlung von Mutterkuh Schweiz im aargauischen Brunegg. Knapp 200 der gut 6000 Mitglieder sind der Einladung gefolgt. Klimaeffekte um 3 bis 10 Prozente reduziert Gerber erwähnte unter anderem die steigende Regulierungsdichte, die zunehmende Bedrohung durch den Wolf und…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 4 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.