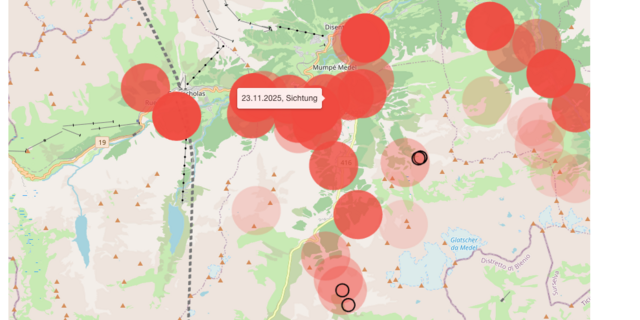

In Tiefencastel trafen sich kürzlich über 130 Personen an einer vom Bauernverein Albula organisierten Informationsveranstaltung zur Wolfssituation in Graubünden. Anwesend waren Vertreter vom Amt für Jagd und Fischerei (AJF), vom Plantahof und vom Bündner Bauernverband (BBV). Die Wolfspopulation wächst weiter Arno Puorger vom AJF ist der zuständige Mann für die Grossraubtiere in Graubünden. Über seinen Tisch…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 5 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.