Der Landwirtschaftsbetrieb zwischen Ober- und Niederaach im Thurgau fällt wegen seines grossen Stalles und seiner hohen, blauen Silos auf. Er ist Teil einer Betriebsgemeinschaft (BG) bestehend aus vier Partnern. Der Stall mit 170 Milchkühen und den neugeborenen Kälbern bildet eines der Profitcenter* der BG, das heisst, der Bereichsleiter wirtschaftet wie ein selbständiger Unternehmer.

Immer wieder angebaut

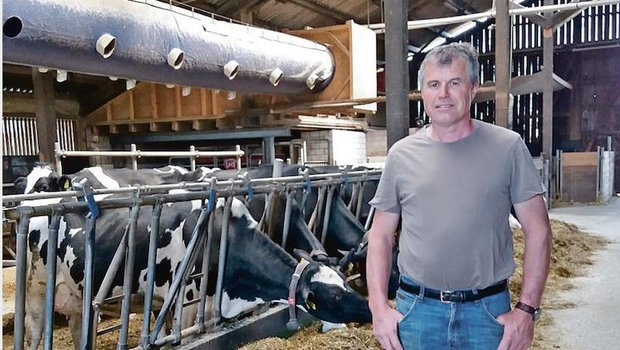

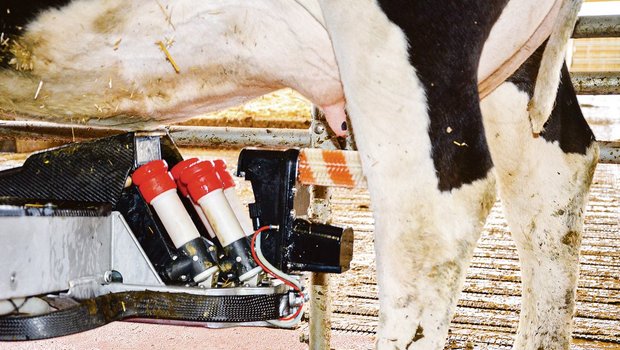

«Der Betrieb ist über Jahrzehnte gewachsen», erzählt Stefan Koster beim Rundgang durch den Stall. Zusammen mit seinem Sohn und zwei Mitarbeiterinnen betreut er die Milchkühe. Im Jahre 1980 siedelte der Landwirt aus dem Dorf aus und baute damals einen Anbindestall für 30 Kühe. 1998 wurde der Anbindestall zum Laufstall umgebaut. 2003 entstand die BG und zwei Jahre später wurde der Laufstall erweitert. Wieder zwei Jahre später kam die dritte Erweiterung, 2011 folgte die vierte und 2016 bereits die fünfte. Die verschiedenen Bauabschnitte lassen sich im Stall gut erkennen. Heute würde man dem Gebäude ein grösseres Volumen geben, aber die Abschnitte mussten bei den Erweiterungen zusammenpassen, erklärt der Landwirt. Schon 2011 hat Koster für die damals 120 Kühe zwei Melkroboter eingebaut und 2016 einen dritten.

[IMG 2]

Offene Seitenwände sorgen für ein gutes Stallklima, besonders im Liegebereich.

[IMG 3]

Die Kühe mögen die überdachten Aussenliegeboxen.

[IMG 4]

Der Milchwirtschaftsbetrieb von Südwesten her.

Das Büro als Zentrale des Betriebes

Um 170 Kühe zu versorgen, braucht es viele technische Einrichtungen. «Im Winter musste ich eine Zeitlang alle Arbeiten allein machen», erzählt Koster, denn sein Sohn hatte einen Unfall. Doch im Normalfall ist die Arbeit auf ca. 300 Stellenprozente gut verteilt und organisiert. Zwei Personen teilen sich jeden Tag die Arbeit im Stall, eine übernimmt die Tag-, die andere die Nachtschicht. Nach 7 Tagen wechseln die Personen und die abgelöste hat drei Tage frei. Jede Person muss alle drei Wochen einen Wochenenddienst übernehmen.

[IMG 5]

Im elektronischen Herdenmanagement fliessen alles Informationen zusammen.

Bei der Arbeit ist jeder voll gefordert, aber danach kann er sich erholen und – wie Koster sagt – freut er sich wieder auf die Arbeit. Wichtig ist, dass jeder auf dem Laufenden ist, was in der Zwischenzeit passiert ist. Das Büro mit dem Herdenmanagement-Programm bildet die Zentrale des Stalles, wo alle Informationen, diejenigen des Melkroboters, aber auch diejenigen der Mitarbeiter zusammenlaufen. Die Daten, wie häufig die Kühe den Melkroboter besuchen, ob sie alles Futter aufnehmen und die Milchtemperatur im normalen Bereich liegt, sind nur dann hilfreich, wenn sie allen Dienst habenden Mitarbeitern zur Verfügung stehen.

«Wir sind öfter im Stall»

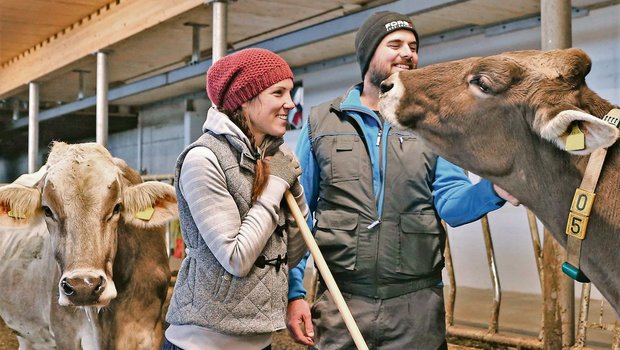

Koster kennt fast jede der etwa 170 Kühe im Stall, nicht nur von der Ohrmarke her, sondern auch vom Aussehen. Er hat ein gutes Auge für seine Tiere und nicht nur das, auch ein gutes Verhältnis zu ihnen. Sie gehen nicht davon, wenn er zu ihnen in den Stall kommt und für ein Foto lässt sich schnell eine Kuh finden, die mit dem Chef posiert.

[IMG 6]

Dass er seine Kühe kennt, ist Stefan Koster wichtig.

Die Tiere zu kennen, sei die Voraussetzung für den Erfolg mit ihnen, sagt Koster. So nehme man schnell wahr, wenn mit einer Kuh etwas nicht stimme. Viele meinen, wer mit einem Melkroboter arbeite, habe keinen Kontakt mehr mit seinen Kühen. Dem widerspricht der Landwirt. «Wir sind mehr im Stall, seit wir die Melkroboter haben», sagt er. «Wir begegnen den Kühen.»

Es fällt auf, dass es im Stall sehr ruhig ist. Die Kühe müssen nicht vor einem belegten Melkroboter warten, sondern kommen gleich zum Melken. Offene Seitenwände und ein Lichtfirst gewährleisten ein gutes Stallklima. In den Liegeboxen liegen die Kühe auf einem weichen Strohbett. Obwohl die Kühe gross sind, haben sie genügend Platz und stossen beim Abliegen und Aufstehen nicht an die erhöhten Boxenbügel. Zum Einstreuen fährt eine Maschine einmal die Woche entlang der Liegeboxen. Die Kühe liegen besonders gerne in die Aussenboxen entlang der offenen Stallseite.

Die Fütterung ist zentral

Ein Entmistungsroboter reinigt die Laufgänge, indem er die Kuhfladen mit einem Schieber in einen Kanal am Ende des Stalles schiebt und zugleich den Boden mittels einer Wasserdüse befeuchtet, damit der Kot nicht am Boden klebt. Bei seiner Fahrt durch den Stall weichen ihm die Kühe einfach aus. «Das Zusammenspiel von Natur und Technik fasziniert mich», bemerkt der Landwirt. Ein Fütterungsroboter legt den Kühen immer wieder neues Futter vor und schiebt ihnen das zu weit wegliegende wieder zu. Er ist eine grosse Hilfe für die Landwirte. Sie müssen nur noch dafür sorgen, dass immer genügend Futter in den Vorratsbehältern vorhanden ist.

[IMG 7]

Der Fütterungsroboter im Einsatz.

Das richtige Ausdosieren der Futterkomponenten vom Heu, über die Silage bis zu den Mineralstoffen übernehmen die Maschinen. Die Fütterung ist auf dem Betrieb zentral. Nur mit einer ausgeklügelten Mischung und Futter bester Qualität können die Kühe die hohe Leistung von durchschnittlich ca. 11'500 kg Milch erbringen. Die Herde besteht vor allem aus Holsteinkühen, aber auch einige Braunviehkühe sind darunter.

Beste Voraussetzungen nötig

Ohne Kraftfutter seien so hohe Milchleistungen nicht möglich, aber ca. 8'000 kg Milch kämen aus dem Grundfutter, schätzt Koster, wobei der Silomais einen grossen Anteil einnehme. Pro Kuh braucht es dann noch etwa 1'800 kg Kraftfutter pro Jahr. Koster steht hinter der hohen Milchleistung seiner Kühe. «Es sind praktisch Spitzensportler», zieht er den Vergleich zum Menschen. Es komme einfach darauf an, dass sie entsprechend ihres genetischen Potentials gefüttert werden. Wenn sie dabei gesund bleiben, ist das in seinen Augen keine Überforderung der Tiere. Die hohe Leistung setzt aber auch voraus, dass man ihnen die besten Voraussetzungen im Stall gibt, bestes Futter, an das Tier angepasste Einrichtungen und beste Pflege. Alles muss stimmen. Die Tiere können sich am Melkroboter melken lassen, wenn der Druck im Euter gross wird.

Doch, warum so hohe Leistungen? «Wir als Bauern sind verantwortlich für die Nahrungsproduktion», erklärt Koster die «Philosophie», die hinter der Zucht auf hohe Leistung und die intensive Fütterung steckt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 zeigten, wie wichtig für ein Land die Selbstversorgung sei. Der Landwirt setzt auf eine intensive Produktion mit einem hohen Leistungsniveau. Doch auch andere Wirtschaftsweisen, wie der biologische Landbau, haben aus seiner Sicht ihre Berechtigung. Sie setzen andere Schwerpunkte und müssen entsprechend anders wirtschaften.

[IMG 8]

Ein Entmistungsroboter reinigt die Laufgänge.

Ein Gleichgewicht finden

Wenig intensiv wirtschaftende Betriebe achten wohl mehr auf Biodiversität und Nachhaltigkeit, aber auch Koster möchte nicht gegen die Natur schaffen. Gesunde, nicht verdichtete Böden, ökologische Elemente wie die 300 Hochstammbäume auf dem Betrieb oder das Tierwohl sind dem Landwirt sehr wichtig. Auch er möchte die Grundlagen der Ernährung erhalten, aber intensiver wirtschaften und den Menschen, wie er sagt, mehr im Mittelpunkt sehen. Der Landwirt müsse ein möglichst stabiles Gleichgewicht finden zwischen der Leistung der Tiere, dem eigenen Arbeitseinsatz und den natürlichen Voraussetzungen. So setzt er bei seinen Kühen nicht auf kurzfristige Höchstleistungen, sondern auf die Lebensleistung. Nur gesunde Kühe können auf Dauer viel Milch geben. Die Herde immer noch grösser zu machen, ist nicht das Ziel des Landwirtes. «Wenn alles rund läuft, dann ist es kein Problem, aber sonst kann es schnell zu einer Überforderung werden», fasst der Landwirt zusammen.

*Ein Profitcenter ist ein organisatorischer Teilbereich, für den ein eigener Periodenerfolg ermittelt wird. Die Bereichsleiter operieren dabei wie selbstständige Unternehmer. (gemäss Gabler Wirtschaftslexikon)